Habib Zein Umar bin Smith:

"Kita Harus Bisa Memilah antara Sayid dan Habib"

Rabithah Alawiyah terbentuk pada 1928, satu tugasnya mendata keturunan Nabi Muhmmad SAWAda sekitar 68 marga kaum Alawiyin di Indonesia termasuk nama seperti al-Attas dan Assegaf.

Tidak semua keturunan Nabi, atau biasa disebut sayid, adalah habib. Perkara menguji validasinya diurus oleh lembaga bernama Rabithah Alawiyah.

Lelaki itu menyambut kami dengan ramah. Berdiri dari kursi, ia segera mendatangi kami di muka pintu. “Zein Umar bin Smith,” katanya, menyodorkan lengan.

Bagi kalangan sayid, nama Zein Umar bin Smith tidak asing. Dialah ketua umum organisasi pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia bernama Rabithah Alawiyah. Bagi Anda yang tergolong sayid atau segaris keturunan nabi, tempat inilah yang bakal mengeluarkan buku nasab (keturunan) nabi. Buku ini semacam sertifikat yang isinya silsilah keluarga Anda, dalam aksara Arab gundul, yang jika dirunut ke atas bakal ketemu dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah.

Menurut Zein bin Umar, orang-orang Hadramaut dari golongan sayid datang ke Nusantara lewat Muhammad al-Faqih Muqaddam bin Muhammad Shahib Mirbath. Merunut silsilah dan sejarah keluarga, keturunan Nabi yang pindah ke Hadramaut dari Basrah ialah Ahmad al-Muhajir—atau generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Dia pergi bersama keluarganya. Sementara saudaranya, Muhammad bin Isa, tetap di Irak, di masa pemerintahan Khalifah Abbassiyah.

Sebelum ke Yaman, pria yang lebih dikenal Al-Imam Ahmad bin Isa ini semula hijrah ke Madinah dan Mekkah, sekitar 896 Masehi, di dekat kuburan buyutnya. Alasan kepindahannya karena saat itu ada banyak fitnah bahwa keturunan Rasulullah bakal mengambil alih kekuasaan. Fitnah ini membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas sehingga banyak keturunan Nabi diburu bahkan dibunuh.

“Imam Ahmad bin Isa tidak mau anak-anaknya terlibat dalam keruwetan politik, akhirnya dia bicara dengan saudaranya, Muhammad bin Isa, bahwa saya akan hijrah,” ujar Habib Zein kepada Arbi Sumandoyo dan Andrey Gromico dari Tirto.

Hadramaut, sebuah lembah yang cukup subur untuk ukuran negeri Yaman, tetap saja suatu negeri miskin, kering kerontang, dan tidak ada apa-apa, demikian Habib Zein. “Dia memikirkan supaya anak dan keturunannya memegang agama dengan murni, tidak terkontaminasi segala macam masalah politik.”

“Zaman itu Hadramaut dihuni penduduk lokal, yang tidak memegang mazhab seperti kita. Ahmad bin Isa berdakwah di situ. Dia mendapatkan perlawanan-perlawanan, penolakan-penolakan yang cukup keras sehingga terjadi friksi, sampai dia mendapatkan murid dan pengikut,” ujarnya.

Keturunan dari Ahmad al-Muhajir inilah, hingga sampai ke Muhammad al-Faqih Muqaddam, yang pergi ke Asia Tenggara dan Nusantara.

“Dari tiga golongan orang-orang Hadramaut, yakni sa'adah, masyaikh, qabail, kita lebih mengenal sayid. Golongan ini yang kemudian kita kenal juga dengan panggilan habib,” kata Habib Zein, seraya meluruskan istilah habib. “Seharusnya kita harus bisa memilah antara sayid dan habib. Apakah dia benar-benar baik, mengajar dengan ilmu dan akhlaknya juga baik, dan dia menjadi panutan?”

Salah kaprah antara habib dan sayid ini jadi perhatian Habib Zein. Ia memberi catatan, tidak semua sayid bisa dipanggil habib. Sebaliknya, setiap sayid sudah pasti segaris keturunan nabi.

“Sekarang titel habib itu terjadi degradasi, menjadi panggilan keakraban, untuk akrab,” ujarnya.

Ditemani secangkir teh hangat, Habib Zein bin Umar bin Smith berbicara kepada kami mengenai sejarah orang-orang Hadramaut dan bagaimana organisasi Rabithah Alawiyah, yang dibentuk pada 1928 di Batavia, dijalankan hingga kini. Berikut petikan wawancara kami dengan Habib Zein di lantai 5, Gedung Rabithah Alawiyah, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, 7 Januari 2017.

Bagaimana keturunan Nabi ini masuk ke Asia Tenggara?

Keturunan Muhammad al-Faqih Muqaddam dibagi menjadi dua. Yang banyak mungkin yang Anda kenal Syekh Abu Bakar, keluarga al-Attas, keluarga Al Habsy. Satu lagi dari ami (ibu) Faqih Muqaddam itu keluarga seperti kita, Al Hadad, bin Smith—itu semua dari Amir Faqih. Kebanyakan keturunan Faqih Muqaddam masih di Hadramaut, banyak yang hijrah ke arah India.

Mereka ada di Gujarat, dan keturunan inilah yang masuk ke Indonesia lewat Aceh. Lalu keturunan ini ada juga yang pergi ke Thailand dan Kamboja—ini kebanyakan keturunan dari Abdul Malik. Karena Abdul Malik itu diangkat mantu oleh raja, dia mendapat titel Al Ahmad Khan. Pergi ke Indonesia lewat Aceh, lalu turun ke Palembang dan kemudian ke Jawa. Keluarga Ahmad Khan ini yang menurunkan Walisanga.

Sekarang ini ada keturunan Walisanga yang ingin diklaim, ingin dibelokkan. Jadi, Rabithah Alawiyah punya kepentingan ingin membuat kajian sejarah akademis. Kita akan meminta beberapa universitas dari bagian sejarah untuk memverifikasi, menjustifikasi: yang benar yang mana, jangan mengaku-ngaku. Jadi ada faktanya. Literatur banyak, sejarah perlu diluruskan kalau tidak benar. Para wali ini mengenalkan Islam tidak dengan frontal.

Beda dengan Islam masuk di Eropa?

Islam masuk ke Eropa di Andalusia itu dengan kekerasan. Sedang di Indonesia, para keturunan Rasulullah ini masuk dengan pendekatan kultur lokal. Diikuti, lalu sedikit-dikit digeser, sehingga tidak terjadi peperangan termasuk masuk kepada kesultanan-kesultanan. Maka jadilah Islam di Nusantara tanpa menumpahkan darah. Diakui sebagai dakwah paling efektif yang pernah ada di dunia. Semuanya bisa lihat, masuk tanpa peperangan.

Dengan perkembangan ini, lalu keturunan-keturunan ini berasimilasi dengan penduduk setempat. Karena para keturunan Alawiyin dari Hadramaut—keturunan dari Ahmad al-Muhajir—yang datang ke sini, pada saat hijrah, ada yang tidak membawa istrinya, ada yang masih bujang. Kemudian kawin dengan orang orang setempat. Ini kemudian menjadi satu kesatuan yang sempurna. Lalu keturunan-keturunan ini menjadi bagian bangsa ini. Kita menghormati penduduk lokal dengan sebutan kalimat saudara ibu.

Keturunan Rasul, kalau di kalangan keturunan Sayyidina Hasan, dikenal syarif. Tetapi di kalangan Sayyidina Husein disebut sayid, kalau jemaah namanya sa'adah. Dengan berkembangnya waktu, kebanyakan sayid ini dicintai oleh lingkungannya, dicintai oleh murid-muridnya, kemudian dipanggilah dengan sebutan Al Habib. Al Habib itu yang dicintai. Akhirnya gelar sayid-nya mulai hilang, dan dikenal habib. Sementara di beberapa tempat, misal di Aceh, dipanggil Said. Di Malaysia, dipanggil Said.

Sebetulnya, habib ini punya kedudukan tertentu, istimewa. Artinya dipanggil habib itu orang yang benar dan dicintai. Kemudian yang kedua: dia benar menjadi ahli ilmu. Misal, orang biasa dari keturunan mungkin cukup dengan sayid.

Tetapi sekarang titel habib, menurut saya, terjadi degradasi, menjadi panggilan keakraban, untuk akrab. Jadi bukan untuk menjadi ulama besar. Seharusnya kita bisa memilah antara sayid dan habib tadi: apakah orangnya benar-benar baik, mengajar dengan ilmu dan akhlaknya mulia, dan menjadi panutan?

Kalau sayid ya sayid, kita dari keturunan. Orang dari keturunan menjadi seperti saya itu bukan pilihan, tetapi ini kodrat dari Allah. Ya, kan, kita dilahirkan di sini dan tidak dilahirkan di Hadramaut juga kodrat. Kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ada yang kelahiran dari Kanada, para sayid di sana, ya seperti orang bule. Saya sayid walaupun saya warga negara Kanada. Ada yang di Australia, Syaikh Salim Alwan, pimpinan mufti Australia itu dari Al Husein.

Penyebutannya lebih ke marga?

Dalam kabilah (kaum dari satu ayah) itu sebetulnya lebih ke marga. Misal, Syekh Abu Bakar itu ada Al Hadad, Al Hamid. Nah kabilah itu menjadi bagian dari Indonesia, nama-nama itu menempel karena dibawa. Tetapi tetap bangsa Indonesia. Apa-apa untuk Indonesia, karena kita berpanutan pada para pendahulu kita: Apa yang kamu perjuangkan, di mana kamu berada, di mana kamu hidup, kamu harus memperjuangkan apa yang ada di sini. Itu prinsip yang ada di keluarga alawiyin. Kita juga wajib, meski kurang ilmu, memberikan dakwah yang baik. Kemudian harus memberikan keteladanan. Kita omong baik tetapi keteladanan kita tidak baik—itu percuma.

Siapa yang tertua dari puluhan marga yang ada di Indonesia?

Marga tertua dan paling dekat ialah Assegaf. Lalu Assegaf ini tinggi, keturunannya ada al-Attas. Jadi kalau kita lihat, rata-rata keturunan yang ada di Indonesia ini keturunan ke-37 atau ke-38. Di Indonesia, kalau di Jakarta, paling besar al-Attas, nomor dua Al Hadad. Kalau di Surabaya, mungkin yang banyak Al-Jufri. Sekarang dari total 100 lebih marga yang ada di Indonesia, yang masih tersisa hanya 68. Lainnya punah, tidak ada keturunan.

Ada yang masih banyak di Indonesia, sementara sudah tidak ada di Hadramaut . Marga Baraqbah, misalnya, di sana sudah tidak ada, tetapi di Indonesia banyak. Jadi populasi keturunan para sayid itu di Indonesia.

Berapa jumlah total keseluruhan?

Ini masih kita data. Saya belum bisa memberikan angka pasti, apakah totalnya 500 ribu, apakah 1 juta apakah 1,5 juta, saya belum tahu. Tetapi karena kelihatannya besar sekali, setiap orang punya pengaruh besar.

Kalau di Jakarta, ada di Tanah Abang, Kampung Melayu, Pekojan, dan yang terbesar di Condet, Jakarta Timur. Karena Condet ini bukan hanya orang Jakarta saja, tetapi banyak juga hijrahan dari Jawa Timur, tinggalnya di Condet, membentuk komunitas (kampung) Arab lebih besar. Tetapi data tepatnya belum bisa disampaikan.

Bagi kita, bukan satu hal yang terlalu ditonjol-tonjolkan, karena kita sudah jadi warga Indonesia, sudah jadi bangsa Indonesia. Soalnya, bagaimana kita harus berkiprah di setiap negara.

Bagaimana jika ada yang ingin mengetahui nasab, tapi tak ada petunjuk marga?

Agak sulit. Tetapi kalau sudah dirunut (silsilah keluarga di atasnya) sampai tiga, itu biasanya yang keempat ketemu. Tetapi kalau tidak ketemu, kami tidak bisa bilang apa-apa, karena data kita terbatas. Nah, kadang ada orang meminta pengajuan nasab, kita tidak bisa kasih karena tadi silsilahnya terputus dan tidak ketemu. Kita tidak berani membuat seorang menjadi sayid, atau menafikan orang bukan sayid. Nanti bisa dilihat kabilah apa saja yang masih ada di Indonesia, dan yang sudah punah. Karena itu kembali kepada tadi: Kita hanya mampu memberikan sayid dari data yang kita miliki.

Apa tujuan Rabithah Alawiyah?

Awalnya kita melihat Rabithah dibentuk mengikuti orang tua kita. Kita masuk ke Indonesia itu asalnya tidak tercerai-berai. Ini untuk melihat bahwa kita berkiprah bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk negara. Karena itu, mulailah terbentuk Jamiatul Khair (atau Jamiat Kheir, dibentuk pada awal abad ke-20). Nah, pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda melihatnya sebagai ancaman, embrio untuk kemerdekaan dilarang, diubah menjadi pendidikan. Setelah itu, keluarga tidak habis akal, terbentuklah Rabithah Alawiyah, untuk pendidikan kita sebar, di daerah ada Al Khairiyah, seakan-akan ini tidak ada hubungan, padahal ini dari keluarga besar. Nah Rabithah ini menjadi payung.

Tujuannya, pertama, adalah dakwah. Lalu, sebelum kita mendata, silsilah keluarga dibenahi dulu. Jadi, yang jaga silsilah sayid ini dari Indonesia. Dari Sudan, dari Malaysia—semua ke sini. Rabithah menjadi rujukan seluruh dunia untuk silsilah.

Kampung Arab abad 20 ada di Aceh, Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Palembang, dan PontianakGolongan sayyid cuma bagian kecil dari mayoritas keturunan Hadramaut di Nusantara

Dari Hadramaut di Yaman, orang-orang Arab berlayar, berdagang, lalu menetap dan beranak-pinak. Hingga muncullah banyak perkampungan orang Arab di Indonesia.

tirto.id - Habib jadi gelar mulia bagi banyak orang Indonesia. Tak heran seorang pendakwah bergelar habib punya banyak jemaah. Pengajian-pengajiannya selalu ramai. Balihonya tak jarang terpampang besar di perempatan-perempatan jalan di beberapa kota.

Beberapa waktu kemarin, di media massa maupun media sosial, kabar soal orang dengan gelar habib menghiasi layar ponsel pintar kita. Ada media yang memakai gelar 'habib' tetapi ada juga yang tidak untuk Rizieq Shihab, ketua umum Front Pembela Islam. Sebaliknya, ada yang mengaku habib, misalnya Novel Chaidir Hasan Bamukmin, tetapi ternyata palsu setelah dicek oleh Rabithah Alawiyah, organisasi pencatat keturunan Nabi Muhammad yang terbentuk di Batavia pada 1928. Perkara ini menggambarkan bahwa pemerian habib bukanlah gelar sembarangan.

Menurut Quraish Shihab dalam Mistik, Seks dan Ibadah (2004), 'habib' dalam bahasa Arab artinya dicintai. Siapa pun boleh pakai nama itu selama ia dicintai oleh Anda. Sementara, menurut masyarakat muslim Indonesia terlebih masyarakat Betawi, gelar habib disematkan bagi orang saleh dan berbudi luhur serta memiliki garis keturunan hingga Rasulullah.

"Istilah habib sama dengan istilah sayid atau Husainy dan Hasany,” kata Shihab.

Di Indonesia, baik istilah habib atau sayid identik keturunan Nabi. Menurut Habib Zein bin Umar bin Smith, ketua umum dewan pimpinan pusat Rabithah Alawiyah, ada perbedaan antara habib dan sayid. Seorang sayid belum tentu habib. Sebaliknya, orang yang bergelar habib sudah pasti keturunan Nabi.

Ia mengisahkan bagaimana keturunan sayid ini hijrah ke Hadramaut, sebuah lembah di Yaman. "Hadramaut itu negeri miskin, kering kerontang, dan tidak ada apa-apa. Yang hijrah ke sana memikirkan anak dan keturunannya supaya memegang agama dengan murni, tidak terkontaminasi segala macam masalah politik." Mereka ini kemudian menyebar ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia.

Keturunan Nabi, bersama orang-orang non-keturunan Nabi, di masa kolonial hidup dalam kampungnya sendiri. Mereka membentuk koloni berdasarkan etnis. Ini satu hal yang alamiah. Seperti orang-orang Tionghoa di kampung Cina, orang Melayu di kampung Melayu, atau orang Bali di kampung Bali.

Berdasar aturan masa itu, bersama orang Tionghoa, orang Arab digolongkan sebagai warga negara kelas dua yang disebut "orang Timur Asing" alias Vreemde Oosterlingen. Sementara pribumi digolongkan kelas tiga. Adapun orang Eropa dan Jepang sebagai kelas satu.

Di masa kolonial Hindia Belanda, seperti halnya orang Tionghoa, orang Arab punya kepala masyarakat, yang diberi pangkat militer tituler macam Letnan, Kapitan, atau Mayor. Tergantung jumlah populasi keturunan di wilayah tersebut.

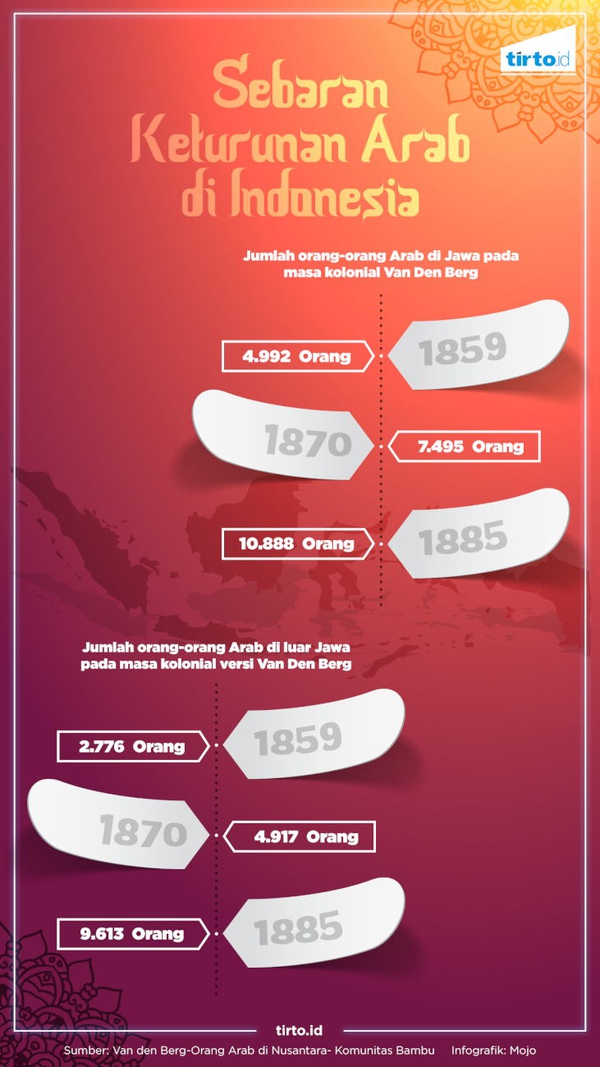

Dahulu, orang-orang Arab itu datang ke Nusantara sebagai pedagang. Mereka yang datang lebih dini memperkenalkan Islam kepada “pribumi-pribumi Nusantara," tulis L.W.C van den Berg dalam Orang Arab di Nusantara (2010). "Orang-orang dari jazirah Arab itu datang secara bergelombang ke Indonesia. Mereka merantau ke luar negeri untuk mengadu nasib, atau seperti kata pepatah Arab: untuk mencari cincin Nabi Sulaiman yang kaya raya itu.”

Para habib, menurut Anwarudin Harapan dalam Sejarah, sastra, dan budaya Betawi (2006), memiliki misi dakwah. Sebelum menginjak pulau Jawa, para habib terlebih dulu singgah ke lndia. Para Walisanga yang menyebar Islam di Jawa adalah para habib. Mereka datang bersamaan para pedagang Arab. Menurut Buya Hamka, dalam Panji Masyarakat edisi 15 Februari 1975, para habib atau sayid ini masuk ke Indonesia sejak era kejayaan kerajaan Islam di Aceh.

Menurut van den Berg, keturunan Arab di Nusantara cenderung berasimilasi dengan masyarakat pribumi. Setelah beberapa generasi, seringkali praktik kawin-mawin sudah tak mungkin ditelusuri asal-usulnya, kecuali bagi segelintir orang terhormat. Orang-orang Arab yang dimaksud van den Berg ini ialah mereka yang datang ke Nusantara sebelum abad ke-18. Keturunan Arab di kalangan priyayi Jawa yang terkenal di antaranya maestro lukis Raden Saleh.

“Sebagian besar orang Arab yang datang ke Pulau Jawa dari Singapura, terlebih dahulu singgah di Jakarta, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain,” tulis van den Berg. Dari sekian banyak orang Arab yang ada di Jakarta di masa kolonial itu, hanya sedikit keturunan Arab yang sudah turun-temurun tinggal di Jakarta. Banyak dari mereka menikahi perempuan pribumi dan mempertahankan kebudayaan Arab. Hingga keturunan mereka pun harus belajar bahasa Arab sebagai bahasa ibu.

Menurut catatan van den Berg, setidaknya ada beberapa kampung Arab pada awal abad ke-20 di Jawa seperti di Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, juga Sumenep. Di luar Jawa, setidaknya ada di Palembang, Pontianak, dan Aceh. Aceh yang lebih dulu disinggahi pedagang asing asal Timur Tengah atau India punya kampung Arab yang paling tua dibanding kota pesisir lain.

Menyebar dan Membentuk Kampung Arab

Di antara kota-kota dagang pesisir dengan banyak populasi orang Arab, Jakarta adalah yang terbesar. Menurut van den Berg: “Di Jakarta didapati orang-orang dari segala tempat di Hadramaut, dan dari segala lapisan masyarakat. Hanya golongan sayid (atau habib) yang merupakan minoritas.”

Di kota Yogyakarta, jejak kampung (orang-orang) Arab dinamai Sayidan. Letaknya di sisi timur keraton Yogyakarta. Kampung yang terletak di tepi Kali Code ini tersohor karena jadi markas band ska Shaggydog. Nama kampung ini abadikan pada 2003 oleh band tersebut sebagai salah satu lagu hits mereka berjudul "Di Sayidan". Lagu itu tidak menyinggung Kearaban. Pencinta ska lokal pasti ingat lirik ini: “ Di Sayidan di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu, kawan. Di Sayidan di jalanan, tuangkan air kedamaian.”

Di Surabaya, ada Kampung Arab di kawasan Ampel. Di Jakarta, kampung Arab awal mula berada di Pekojan. Nama yang sama juga dipakai di Semarang dan Kudus. Istilah Pekojan, menurut van den Berg, berasal dari kata "Khoja", dipakai di masa itu untuk menyebut penduduk keturunan India beragama Islam asal Bengali.

Menurut catatan van den Berg, di masa kolonial, “wilayah Pekojan sangat kumuh, tapi tampaknya orang-orang Arab tidak terlalu menderita.” Meski punya masjid berukuran kecil, orang-orang Arab itu memilih salat Jumat di sana.

Di Pekojan, Jakarta, orang-orang keturunan India Muslim sudah semakin sulit ditemukan. Perlahan hanya tersisa orang-orang Arab, dan kini jumlahnya makin sedikit, meninggalkan sebagian orang Tionghoa. Kedua etnis ini, Arab dan Tionhjoa, dalam sejarah dan kultural memang saling bertetangga dan bersilaturahmi di Pekojan.

Belakang banyak orang dan keluarga Arab di Jakarta pindah ke Condet, Jakarta Timur. Condet di masa kini bagi orang keturunan Arab menggantikan posisi Pekojan di masa kolonial.

"Sebenarnya bukan dari Pekojan semuanya. Kebanyakan di sini dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, keturunan dari Hadramaut," kata Ahmad bin Muhammad Alkhaf, pendatang keturunan Alawiyin dari Tegal, yang mukim ke Condet.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar